首经贸主办“政策创新:生育友好型社会构建”学术会议

8月23日至24日,“政策创新:生育友好型社会构建”学术研讨会在安徽省小岗精神培训中心成功举办。此次会议由首都经济贸易大学劳动经济学院、人口与发展研究中心联合安徽财经大学财政与公共管理学院、中国人口学会人口理论与政策专业委员会共同主办。

本次会议汇聚了50余位来自全国20所研究机构、地方政府部门、高校及企业的专家学者和研究生。除主办单位以外,参会单位还包括中国社会科学院、中国人口与发展研究中心、全国妇联妇女研究所、安徽省卫生健康委员会、蚌埠市卫生健康委员会、中国人民大学、复旦大学、南京大学、西安交通大学、中南财经政法大学、辽宁大学、上海师范大学、安徽大学、安徽财经大学、安徽中医药大学以及广东省广硕鞋业有限公司等。

会议开幕式由安徽财经大学财政与公共管理学院副院长杨晓妹主持,中国人口学会会长杨文庄,安徽财经大学副校长孙小龙,首都经济贸易大学劳动经济学院党委副书记、院长罗楚亮,小岗村党委第一书记李锦柱致辞。

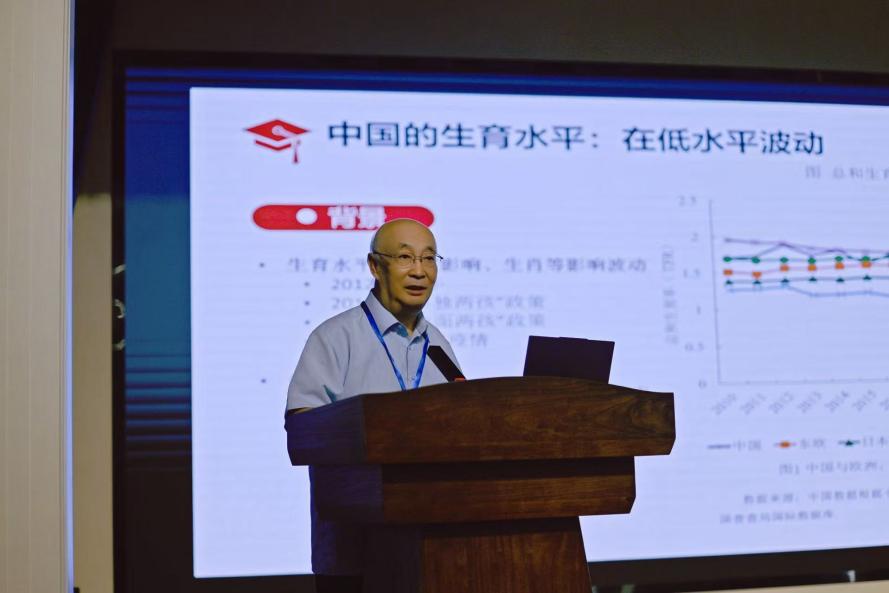

论坛一由安徽财经大学财政与公共管理学院副院长王浩林主持,中国人民大学人口与健康学院教授翟振武,中国人口与发展研究中心党委委员张许颖,复旦大学人口研究所所长张震三位专家先后作专题发言。

翟振武以“教育焦虑与应对策略”为题,指出照料与教育压力是除一般经济社会发展因素外,影响中国生育的特殊重要因素,并系统分析了中国教育焦虑的成因及对其生育的影响,发现教育焦虑不利于提振生育率,建议在生育支持政策体系中考虑教育方面的配套措施。

张许颖从适度生育水平的视角切入,表示中国生育率从2020年至今一直处于超低水平,强调适度生育水平应是与一国经济社会发展相适应的动态指标,而非固定值。建议健全生育保障制度,完善人口监测预警体系,推动理论创新,为应对低生育挑战提供有力支撑。

张震从历史与现实两个维度剖析了“生育不友好”的系统性根源:医学进步和养老社会化使生育不再是家庭生存的必需;资本主义生产方式强化了时间和空间的商品化,高养育成本与资本逻辑冲突;女性的教育与就业提升带来角色冲突和“母职惩罚”,提高了生育机会成本;国家人口扩张的战略紧迫性下降削弱了社会层面对生育的驱动力。

论坛二由罗楚亮主持,中南财经政法大学经济学院院长石智雷、蚌埠市卫生健康委员会二级调研员赵彪、首都经济贸易大学人口与发展研究中心副主任茅倬彦、西安交通大学人口研究所所长杨雪燕四位专家先后作专题发言,全国妇联妇女研究所副所长马焱进行会议与谈。

石智雷从生育补贴政策效果角度展开的研究表明,育儿补贴政策对生育意愿提升具有正向显著的效果,平均每千元/月的补贴金额能提升0.042的边际生育意愿,补贴金额设置为1000元/月时的政策激励效果最强。同时,将补贴重点锚定低收入家庭和二孩群体,能够有效提升政策效果。

赵彪结合地方实践,介绍了蚌埠在构建生育友好型社会方面的探索与成效。在托育服务方面,全市建成托育机构215家,千人口托位数达6.16个,普惠性幼儿园覆盖率达97.23%。在切实降低生育成本方面,推出涵盖医疗保障、住房支持和生育补贴等多项惠民政策。通过深化宣传引导,积极培育新型婚育文化,推动形成良好的生育支持氛围。

茅倬彦聚焦财政政策在普惠托育高质量发展中的作用,分析当前我国普惠托育财政政策面临四大挑战:财政投入力度不足、补贴标准与成本脱节、对困难家庭的特殊优待缺位,以及地区间的财政支持政策差异显著。为进一步完善普惠托育财政政策,建议借鉴国际经验加大财政投入力度,拓宽托育服务体系融资渠道、科学设计补贴标准、瞄准困难家庭精准施策以及加大对欠发达地区的支持力度。

杨雪燕围绕生育文化支持政策,指出当前我国生育文化面临传统观念消解而新价值体系尚未建立,代际育儿理念冲突加剧,性别分工文化推高女性生育成本,网络亚文化消解生育意义等挑战。提出应推动文化要素与生育支持政策体系深度融合:用文化手段对经济型生育支持政策进行赋能、推动性别平等文化渗透工作-家庭平衡实践、创新现代生育文化传播机制以及强化法治框架下的制度保障与文化协同。

马焱在会议与谈环节中充分肯定了四位专家的研究观点,四位专家分别围绕生育支持、政策实践、制度保障以及文化引导四个维度,深化了对生育支持政策体系的认识,为政策的优化与创新提供了重要参考,未来应进一步加强学术研究与政策制定之间的对话。

论坛三由安徽财经大学财政与公共管理学院教授彭现美主持,南京大学社会学院教授许琪、上海师范大学数字经济研究中心主任余运江、首都经济贸易大学劳动经济学院教授姜全保三位学者先后分享研究成果,中国人民大学人口与健康学院教授宋健进行会议与谈。

许琪运用调查实验法,基于4695名受访者的情景实验数据,分析中国青年女性的择偶偏好。研究发现,随着女性教育水平与社会地位的提升,中国女性在择偶中呈现“传统与现代并存”的特征:既强调男性的经济能力,又期待伴侣在家务与育儿中的积极投入,这种双重要求既反映了压缩型现代化背景下家庭观念的复杂性,也揭示了女性婚姻推迟与生育下降背后的心理机制。

余运江基于CSS数据,以人工智能企业数量和人工智能关注度衡量地区AI发展水平,并采用泊松回归模型进行分析。研究发现人工智能发展显著抑制了居民的生育意愿,主要通过职业冲击与收入冲击两条路径实现。

姜全保使用2017年全国生育状况抽样调查数据,探讨生育政策、生育意愿与生育行为之间的关系。发现生育意愿在生育政策与生育行为之间起到部分中介作用。此外,生育政策对生育意愿与生育行为具有正向调节作用。同时,生育文化与个体生育行为显著正相关。

与谈环节,宋健对三位学者的研究提出专业性点评。以上研究从婚恋偏好、技术发展、政策变化等多维视角,揭示了青年婚育意愿和行为变化的关键因素。她强调,在当前生育支持体系构建过程中,生育文化建设仍处于相对弱势地位,亟需更多关注并予以积极推进。此外,她肯定了各学者对于交叉学科方法的运用,并对研究的实验设计以及关键变量的界定与操作提出了建设性的改进意见,以进一步提升因果推断的严谨性与有效性。

论坛四由中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员牛建林主持,辽宁大学公共管理学院副院长王玥、安徽财经大学财政与公共管理学院副教授周德水、西安财经大学统计与数据科学学院讲师樊瑾三位学者先后分享研究成果,广东省广硕鞋业有限公司集团HR总监郑楚芳分享企业性别平等实践案例,首都经济贸易大学人口与发展研究中心主任童玉芬进行会议与谈。

王玥从职业生命周期视角分析女性生育后的就业模式转变。研究发现,女性生育后职业生涯呈现三种典型移动效应:一是“职业中断前伸移动”,生育对劳动参与率产生持续负向影响,直至子女进入教育阶段才有所缓解;二是“职业选择替代移动”,生育后女性更倾向于选择灵活就业方式,该效应随子女成长呈先升后降趋势;三是“职业晋升延迟移动”,生育通过减少工作时间影响女性工作晋升机会,但随着时间推移抑制效应逐渐减弱。

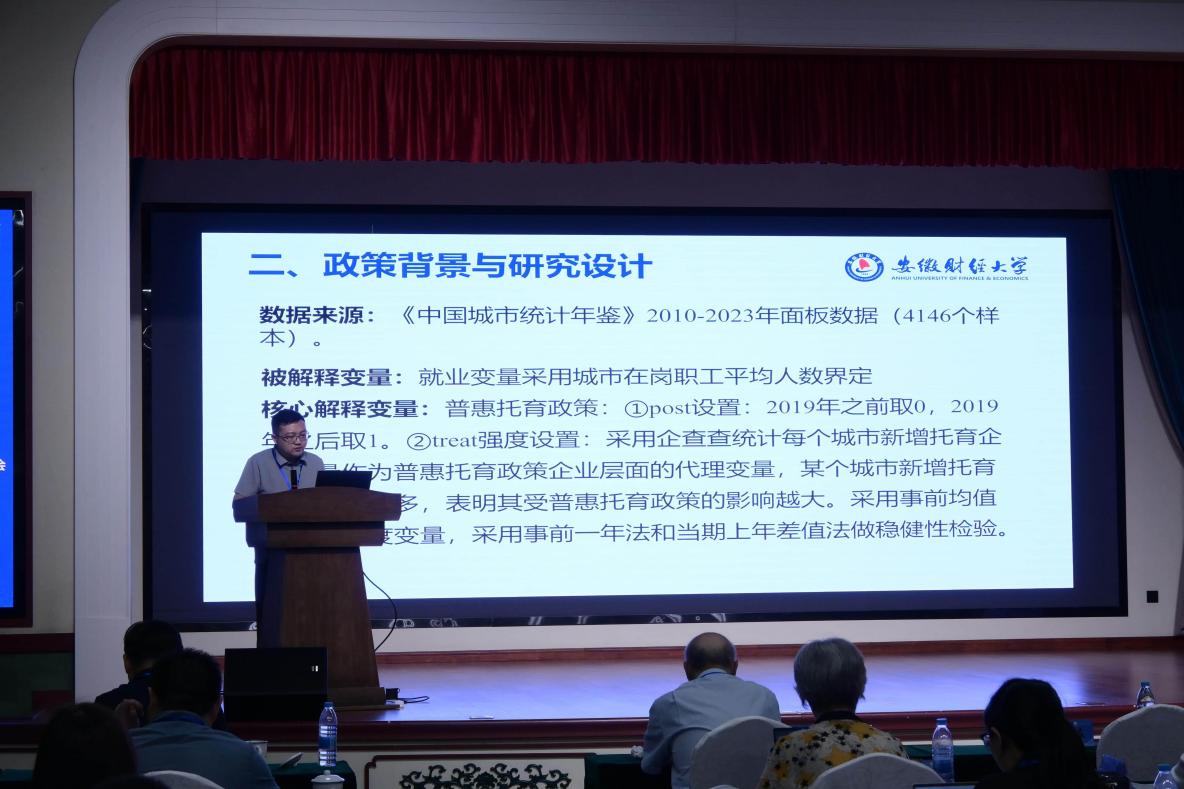

周德水基于2010–2023年中国城市面板数据与上市公司数据,通过强度DID模型分析普惠托育政策的就业效应,提出应通过构建信息平台和动态资源调配机制,提升普惠托育服务的供需匹配效率。

樊瑾通过Cox比例风险模型与混合治愈模型,基于资源理论与家庭决策框架,分析婚姻教育匹配对女性生育间隔的差异化影响,向上婚女性缩短生育间隔以巩固婚姻地位,而高等学历同质婚女性则因职业发展需求延迟初育。

郑楚芳分享了企业推动女性职工权益与职业发展的实践举措。广硕鞋业女性员工占比84%,通过建立性别数据监测机制,动态追踪女性职业发展路径,并针对性开展技能培训与认证体系,提升女性职场竞争力。同时企业构建家庭友好型工作环境,推行灵活工时制度,缓解女性员工育儿与家庭压力。

与谈环节,童玉芬教授围绕性别平等展开讨论,从经济学视角,企业在追求效益最大化过程中往往被动选择男性职工,从而形成男女性职工在就业机会、职业发展和薪酬待遇上的不平等;从社会学视角,性别不平等还受到家庭角色分工、社会文化规范及性别期待的影响。在结构性约束下实现性别公平,需要制度、企业与社会相互协同。

会议讨论环节,安徽中医药大学医药经济管理学院讲师刘子琼、首都经济贸易大学劳动经济学院博士研究生万琳琳和姬思敏从青年视角分享了当代年轻人的婚育观,与会专家作出回应。

圆桌论坛环节伊始,农业农村部小岗村培训基地执行主任、小岗村博士工作站站长雷松林博士讲述了“大包干”的诞生背景、精神内涵以及历史贡献,介绍了小岗村的乡村振兴实践。随后,与会专家学者们聚焦“多元主体成本分担:如何构建可持续生育支持资金?”“数字技术赋能:AI能否重塑生育友好生态?”“文化重构突破口:如何消解‘不敢生’的社会心结?”三大议题展开了深入交流与热烈讨论。

会议结尾,茅倬彦作总结发言,并对发言人、评议专家与参会师生表示感谢,2025“政策创新:生育友好型社会构建”学术会议在充实愉悦的学术氛围中圆满结束。

首经贸新闻网版权与免责声明: ①凡本网未注明其他出处的作品,版权均属于首经贸新闻中心,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:首经贸新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关责任。 ② 凡本网注明其他来源的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网对其负责。 ③ 有关作品内容、版权和其它问题请与本网联系。 ※ 联系方式:首经贸新闻中心 Email:xcb@cueb.edu.cn