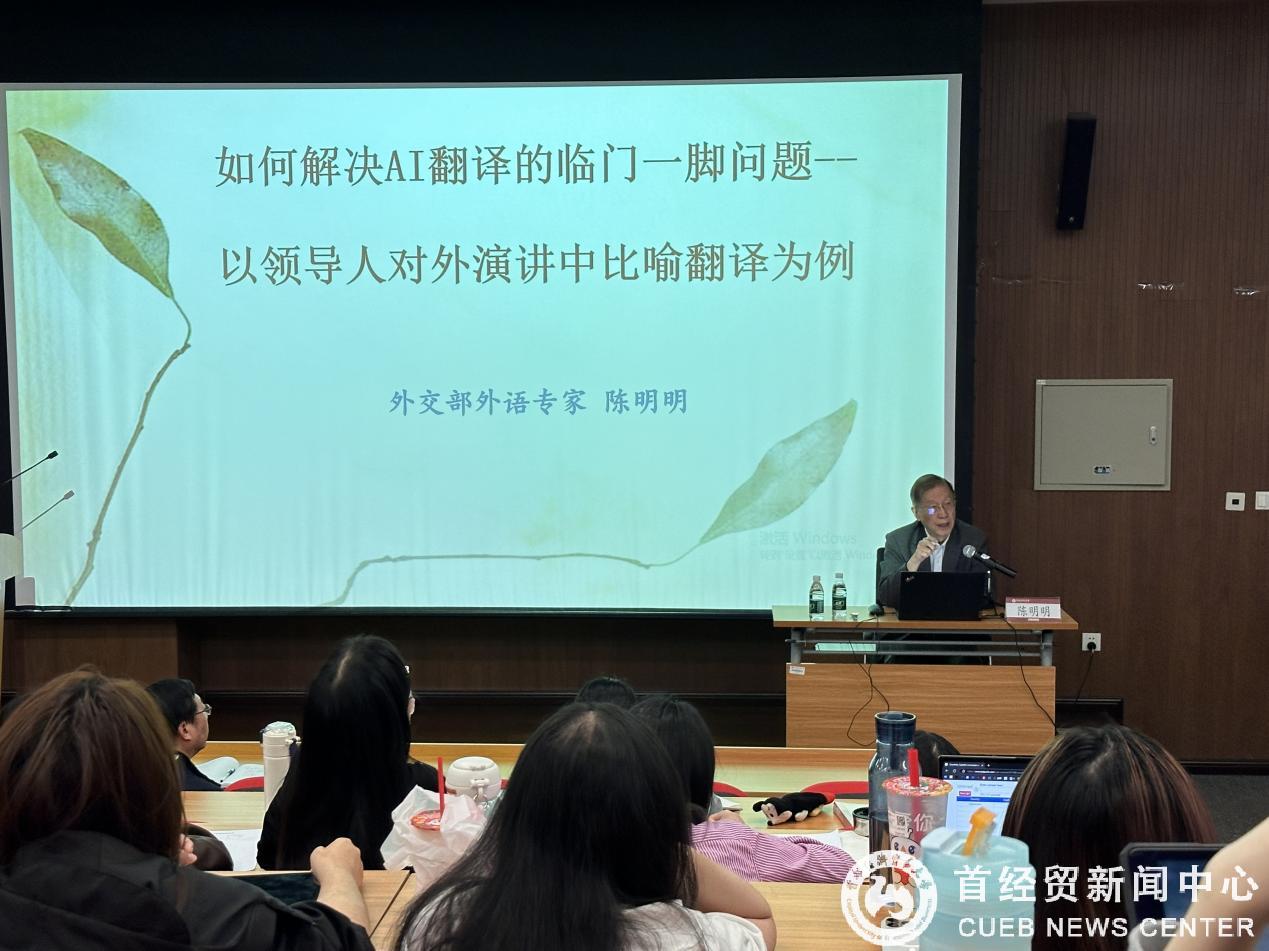

外国语学院举办“以领导人对外演讲中临场翻译为例,如何解决AI翻译的临门一脚问题”专题讲座

4月17日下午,首都经济贸易大学外国语学院在博远楼3号报告厅成功举办专题讲座,题为《以领导人对外演讲中临场翻译为例,如何解决AI翻译的临门一脚问题》。本次讲座特邀外交部外语专家、前驻新西兰、瑞典大使,前外交部美大司副司长、翻译室主任、前中国翻译协会副会长,现任全国高级翻译职称评审委员会副主任及多所高校外语兼职教授陈明明主讲。讲座由首都经济贸易大学外国语学院党委副书记、院长刘重霄主持,学院教师陈媛媛、卢青亮、李双燕等参加,与口笔译专业学生们共同聆听讲座、交流探讨。

在讲座伊始,陈明明教授指出,尽管当前AI翻译技术已能胜任约90%的翻译任务,但在高规格、重要场合的语言表达中,仍存在约10%的难点必须依赖人工干预,这便是被称为“临门一脚”问题的部分。他特别强调,这一部分多涉及文化负载词的翻译,这类词汇承载着丰富的政治内涵与传统文化背景,是人工与机器翻译共同面临的重要挑战。

为帮助现场师生更好理解,他通过幻灯片详细阐释了“文化负载词”的概念,并指出领导人演讲中的比喻翻译便是典型范例。这些比喻语言常蕴含独特的中国政治理念与文化底蕴,若照搬直译或缺乏语境把握,极易产生误解,进而影响对外话语表达效果。为了更直观地展示文化负载词翻译的复杂性,陈教授列举了十八类比喻翻译实例,涵盖海洋、旗帜、道路、军语、玉、饮食、游泳、树木花卉、绘画、音乐、金银、医疗、动物、天气、鬼神、数学语言、语法概念以及体育等领域。这些比喻语是中国政府工作报告、领导人讲话中常见的重要修辞方式,其翻译不仅考验语言功底,更需深谙中西文化差异。

讲座最后,刘重霄在总结中指出,文化理解是翻译的核心,译者应根据语境和翻译目的,灵活调整词汇和意义表达。以“小红船”翻译为例,他强调避免盲目套用他人译文,体现翻译的创造性。他还提到“大写意工笔画”等专业术语翻译的重要性,要求译者在深厚文化积累与前期研究基础上开展翻译工作,并鼓励同学们分类整理翻译案例,提升归纳总结与跨文化表达能力。

本次讲座内容丰富,案例翔实,理论与实践紧密结合,不仅为师生们提供了学习外交语言服务与AI翻译前沿问题的宝贵机会,也为AI与人工协同翻译模式的发展提供了有益思路,进一步激发了同学们对翻译专业与人工智能融合前景的关注与思考。在热烈的掌声中,讲座圆满结束。

首经贸新闻网版权与免责声明: ①凡本网未注明其他出处的作品,版权均属于首经贸新闻中心,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:首经贸新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关责任。 ② 凡本网注明其他来源的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网对其负责。 ③ 有关作品内容、版权和其它问题请与本网联系。 ※ 联系方式:首经贸新闻中心 Email:xcb@cueb.edu.cn